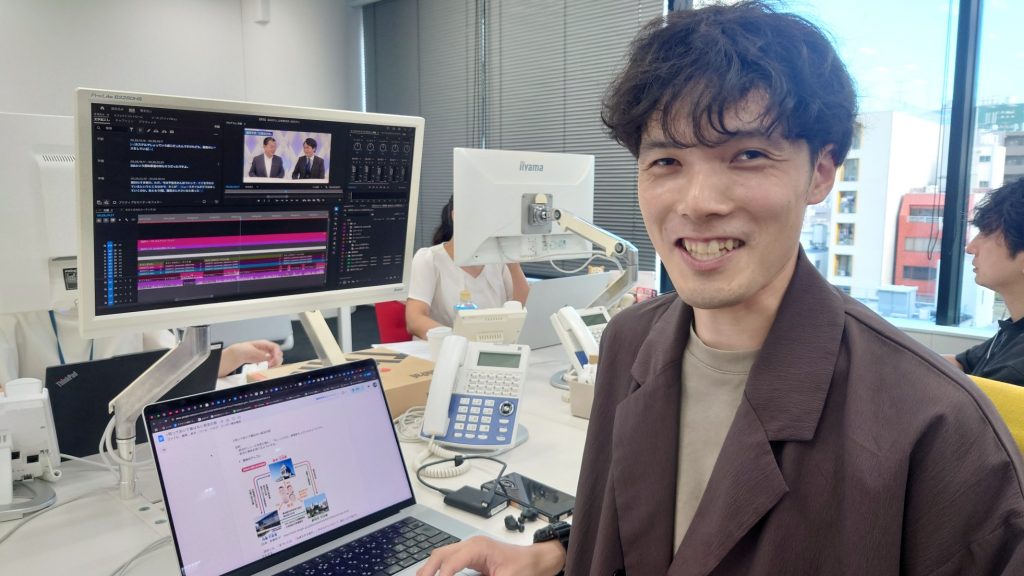

地方テレビ局でのディレクターを経て、2024年に楽待へ中途入社したSさん。現在はマーケティング部の映像課で、政治や経済をテーマにしたYouTubeの企画から撮影・編集までを一貫して担当しています。

「自分発信の企画を自分の手で最後まで作り切れるのが一番のやりがい」と語るSさんに、楽待での働き方や前職との違い、今後の目標について伺いました。

—現在の業務内容を教えてください

政治系コンテンツを中心に、YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」で配信する動画を企画から編集まで一貫して担当しています。

映像制作業務は、企画が7〜8割、編集が2〜3割で、上流工程がメインとなっています。新卒・中途に関係なく、個人のスキルや志向に応じて柔軟に役割が決まる点も魅力の一つです。

—業務の大変なところは何ですか?

撮影や編集にかけた時間と再生回数が必ずしも比例するわけではない点です。特にテーマ選定を誤ると、視聴者の関心を引けず、再生回数に大きく影響してしまいます。

そのため、他メディアが扱わないテーマや、動画の信頼性が高まるようなキャスティングにこだわっています。

当社には「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」という行動指針があり、私自身も再生数と社会的意義の両立を企画の軸にしています。再生数が伸びそうな派手な話題に頼らず、丁寧に向き合う価値のあるテーマを選び、地に足のついた発信を心がけています。

—仕事のやりがいや面白さはどこにありますか?

自ら考えた企画を、自分の手で形にできる裁量の大きさです。

前職では年に1本通るかどうかだった企画が、今は月に5本採用されます。ヒットすれば大きな達成感がありますし、うまくいかなかったときも自分で要因を分析し、改善することができます。そのプロセスにやりがいを感じています。

—印象に残っている仕事を教えてください

入社半年後に公開した「自給自足で暮らす家族」の密着動画です。

これは前職に在籍していた際に構想していた企画で、入社して初めて30万回再生のヒットを記録しました。視聴者からの共感や批判がコメント欄で活発に交わされ、議論が生まれたことが印象に残っています。自分の発信が社会に影響を与える実感があり、仕事に本気で向き合ったからこその成果だと感じました。

—楽待に入社を決めた理由は何ですか?

映像の質を高めることに集中できる環境と、オンオフのメリハリが取れた働き方に惹かれました。前職では40連勤や徹夜が常態化していましたが、当社では土日・祝日が休みで、代休もしっかり取得できるため、心身ともに無理なく働けています。

また、不動産という生活に直結するテーマを、自社メディアを通じて中立性を保ちながら発信できる点にも、将来性と社会的意義を感じました。

—入社して驚いたことはありますか?

悪口がない文化です。

前職では、飲み会や休憩中に誰かの愚痴や批判が飛び交うのが日常で、「悪口が共通言語」のような空気がありました。当社では、そういったネガティブな会話がほとんどなく、お互いに敬意を持って接する文化があります。心理的にも非常に健やかな環境だと感じました。

また、無駄な雑談や意味の薄い会議もなく、業務に集中できる環境が徹底されています。頭をフル回転させながら本質的な仕事に取り組めており、良い疲労感を感じています。

—入社して成長したと感じることは?

政治や経済などのニュースに毎日目を通す習慣がつき、社会的関心の高いテーマに敏感になりました。情報を「自分ごと」として捉えられるようになったことで、企画やテーマ選定の質も上がったと感じています。

以前はエンタメ中心だったYouTubeの視聴傾向も、今では国政や政策などに自然と興味が向くようになりました。

—楽待の魅力はどんなところだと思いますか?

スポンサーに左右されない中立的な発信ができることが、最大の魅力です。

楽待の主な収益源はポータルサイトに掲載する広告料であり、映像そのものの再生回数やYouTubeの広告料で稼ぐ必要がありません。

そのため「社会の役に立つか」「長く価値が残るか」を基準にテーマを選べます。さらに、テレビ局や制作会社では分業が一般的で、企画が制作過程で別の方向に変わってしまうことも多いのに対し、当社では企画から撮影、編集まで一貫して担当できる体制です。そのため自分のアイデアを最後まで自分の手で形にでき、表現者としてのやりがいも大きいです。

—今後の目標を教えてください

「長期密着型のドキュメンタリー」に挑戦したいと考えています。

1日密着では伝えきれない人物の背景や価値観の変化を描きたいと思っていて、実際に楽待のYouTubeでの最大のヒット作である「家賃滞納男vs.お人よし大家さん」は3カ月にわたる密着取材から生まれました。 長期密着の取材は、撮影期間が長く編集にも手間がかかる半面、公開後に思ったほど再生されないなどリスクが高く、実現が難しい面もありますが、伝える幅を広げるためには必要な挑戦だと思っています。 前職で培ったドキュメンタリーの制作経験も活かし、「このジャンルならSさんに任せたい」と言われる存在を目指しています。